12.18. Настройки трансформации растров¶

Поскольку растровые данные представляют собой набор значений, размещённых в ячейках регулярной сетки, эта сетка может пересчитываться при отрисовке растра в разных масштабах, изменении системы координат и других операций с растровым слоем.

Два основных параметра трансформации это Тип трансформации и Метод передискретизации.

12.18.1. Тип трансформации¶

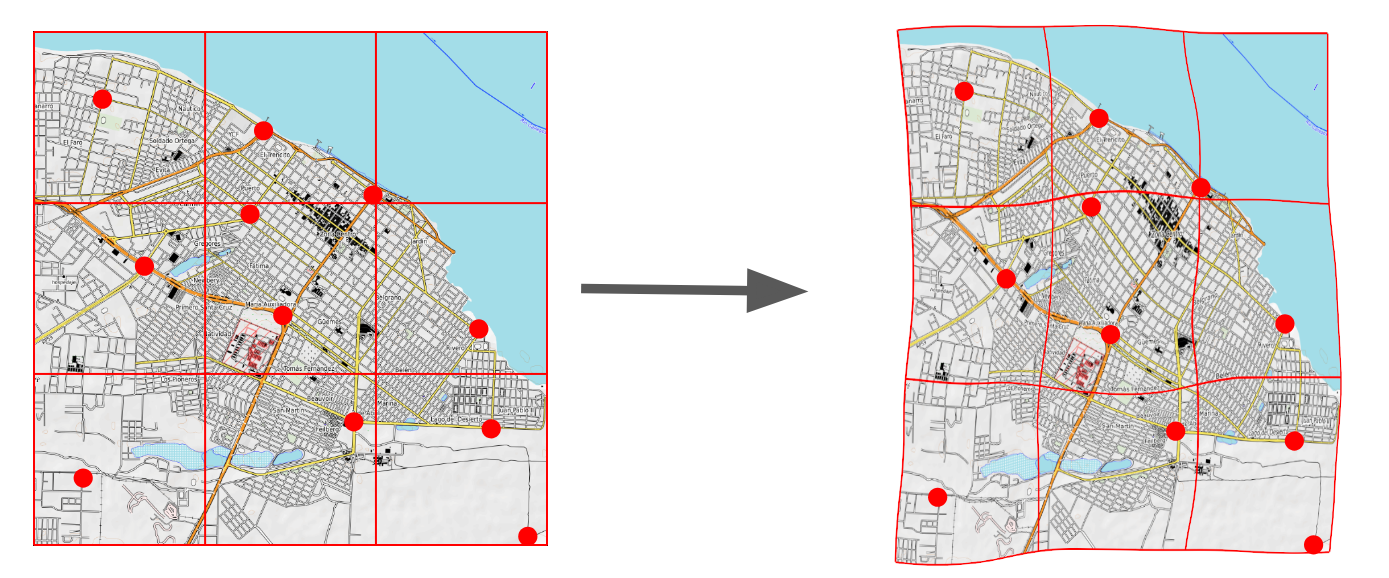

Он отвечает за выбор метода перепроецирования растрового изображения. Важно четко понимать, насколько сильно отличаются проекции привязываемой карты и системы координат, к которой вы карту привязываете. Например, большинство мелкомасштабных карт Евразии печатается в конических проекциях, а стандартной СК в ГИС является WGS 84 (EPSG:4326) в прямоугольной проекции. В таком случае без существенных преобразований проекции (из конической в прямоугольную) не обойтись, поэтому надо использовать те варианты трансформаций, которые могут сильно деформировать исходное изображение (полиномиальные или сплайновые алгоритмы).

В QGIS можно использовать следующие типы трансформации:

Без деформации (2 точки)

Линейная - подходит для привязки карт в их исходную проекцию

Гельмерта - для привязки планов и картосхем в равнопромежуточной проекции, повернутых относительно севера

С линейной деформацией (4 точки)

Полиноминальная трансформация 1 степени - привязка крупномасштабных карт и планов на карту Google или Яндекс

Проективная трансформация - для перехода между проекциями (коническая ‣ цилиндрическая), например, подходит для привязки отфотографированных карт

С нелинейной деформацией

Полиноминальная трансформация 2 степени (6 точек + контрольная) - наиболее универсальный вариант для привязок карт в разных проекциях

Полиноминальная трансформация 3 степени (9 точек + контрольная) - подходит для привязки мелкомасштабных карт в поликонических проекциях на карту в прямоугольной проекции

Тонкостенный сплайн - на крайний случай, для привязки мелкомасштабных карт в сложных проекциях, сильно деформированных карт, снимков

Подробнее об этих трансформациях:

Линейная - самый простой вариант трансформации, при котором исходное изображение просто смещается на нужное место. Помимо этого оно может быть увеличено или уменьшено. Углы и пропорции при этом сохраняются, линии сохраняют своё направление.

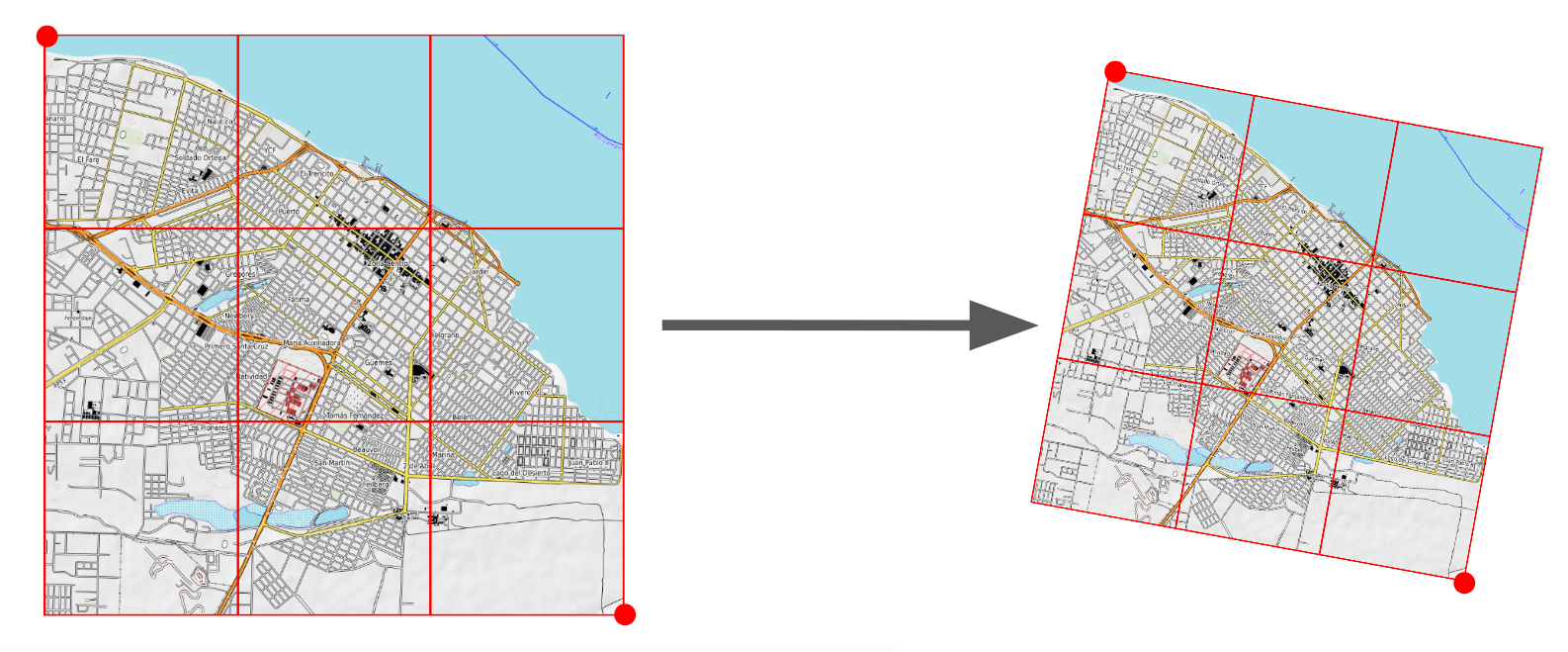

Гельмерта - алгоритм аналогичный линейному, однако помимо смещения и масштабирования он может поворачивать карту на определенный угол.

Полиномиальная трансформация 1 степени - масштабирует, подворачивает растр, а также может неравномерно сдвигать изображение по одной из осей, при этом искажаются углы, но сохраняется параллельность линий. Наиболее оптимальна для привязки крупномасштабных карт и планов на карту Google или Яндекс через опорные точки.

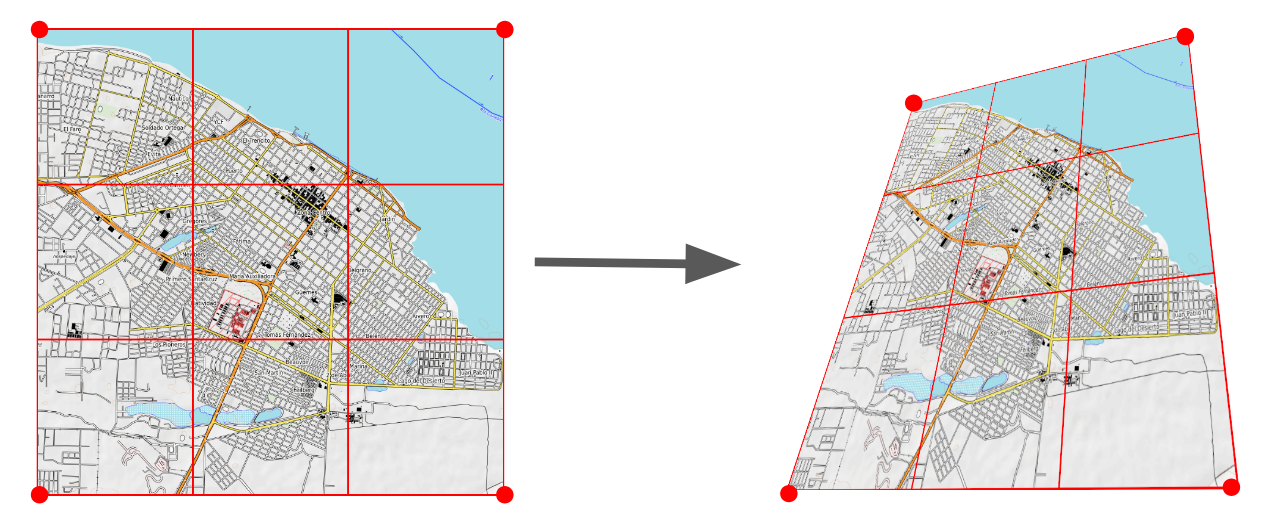

Проективная трансформация - похожа на полиномиальную (1 степени), однако параллельность линий не сохраняется. Подходит для перехода из одной простой проекции в другую, например, из простой конической в простую цилиндрическую. Применяется для привязки отфотографированных (не сканированных!) карт, или снимков ДЗ, полученных при перспективной съемке (например снимки программы CORONA).

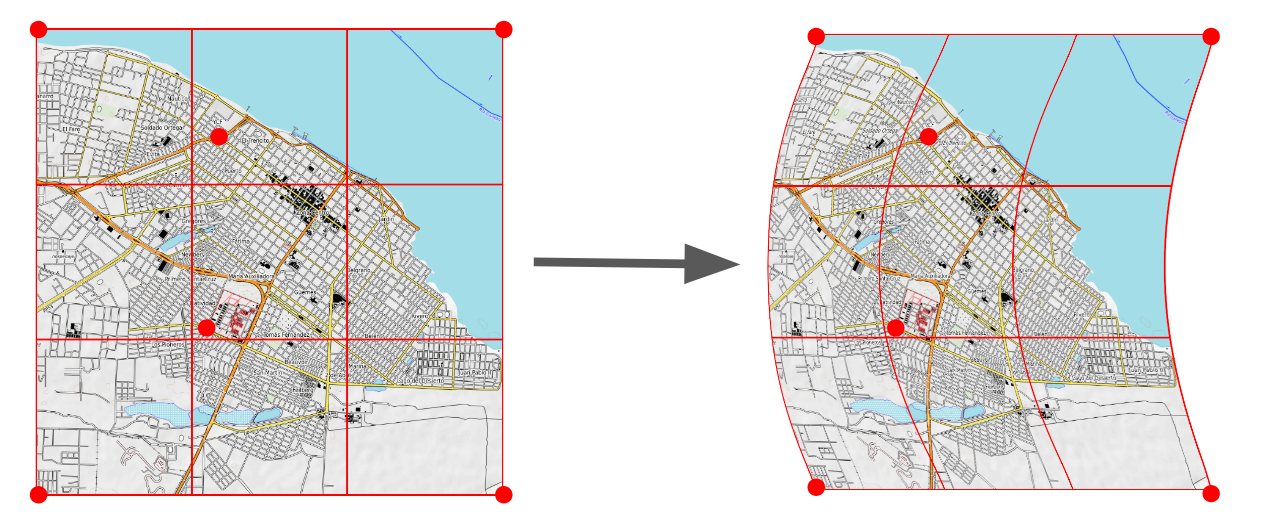

Полиномиальная трансформация 2 степени - нелинейно деформирует исходное изображение по одной из осей. Является самым оптимальным вариантом трансформации любых карт с т.з. минимизации искажений при максимальной точности привязки.

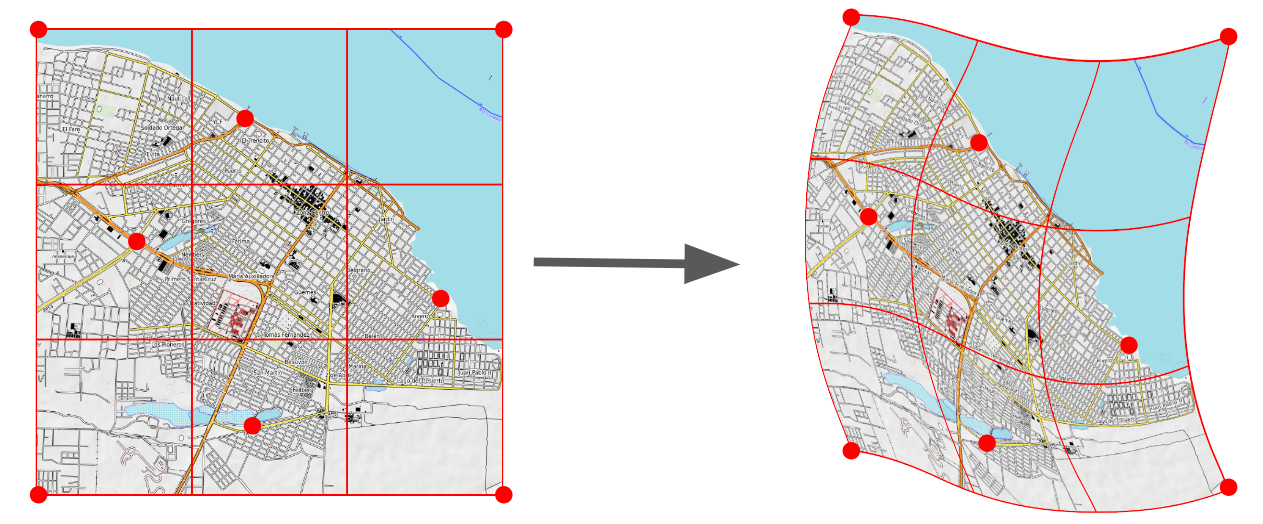

Полиномиальная трансформация 3 степени - нелинейные деформации применяются к обеим осям карты. Рекомендуется использовать в том случае, когда полином 2 степени не дает требуемой точности (например при привязке трехверстовых топографических карт Российской Империи).

Тонкостенный сплайн - метод, основанный на локальном смещении пространства карты вокруг точки привязки. Обладает следующими особенностями:

степень искажений нелинейно увеличивается при удалении от точки привязки,

характер искажений сильно зависит от плотности и распределения точек привязки,

математическая оценка точности для этого алгоритма не проводится.

Данный тип трансформации рекомендуется использовать только в том случае, если другие методы не дают приемлемого результата из-за сильных искажений (мятая карта), или источник изначально не имеет географической привязки (снимок на фотокамеру с самолета).

12.18.2. Алгоритмы передискретизации¶

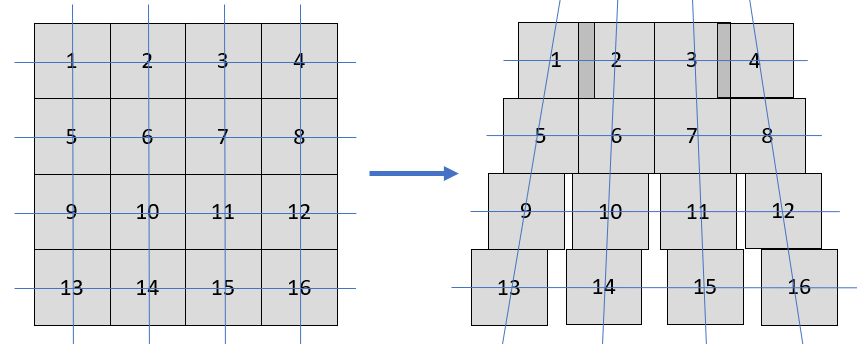

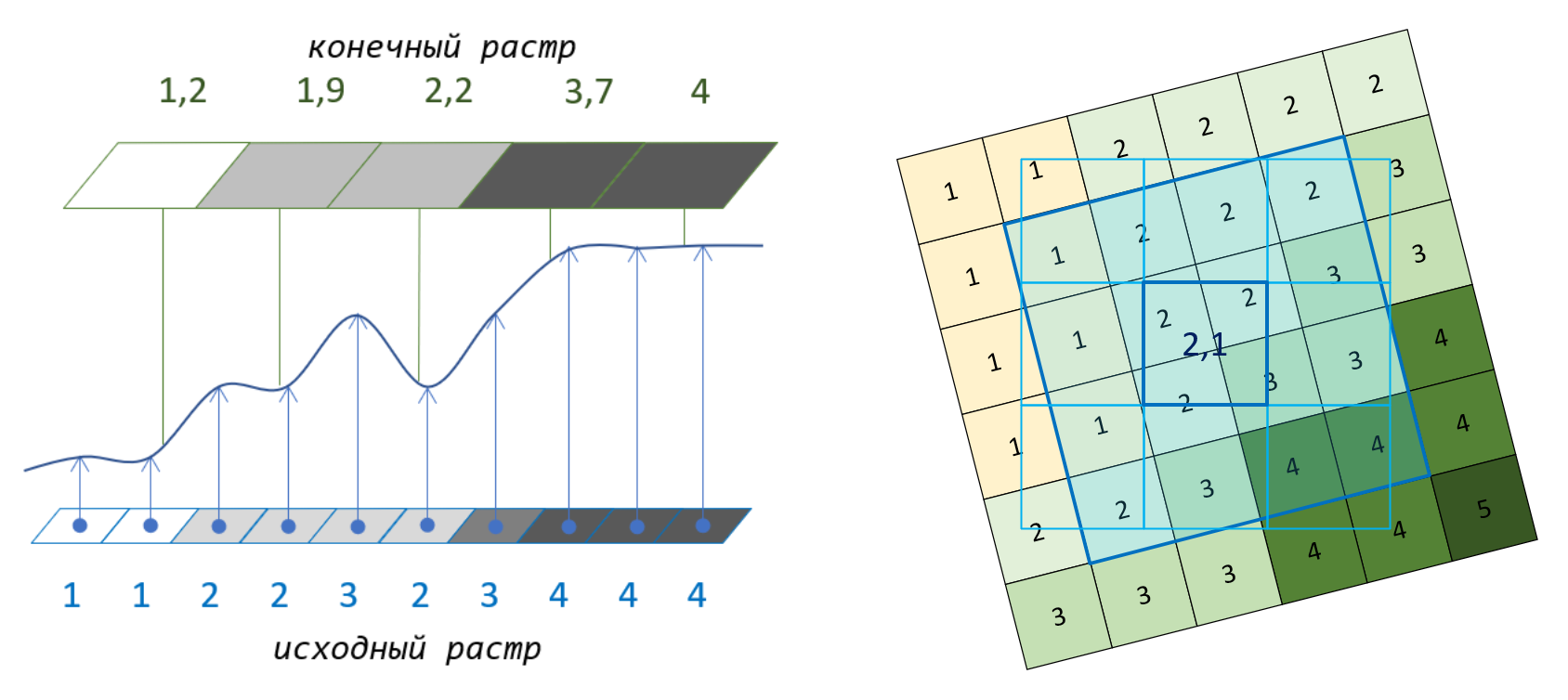

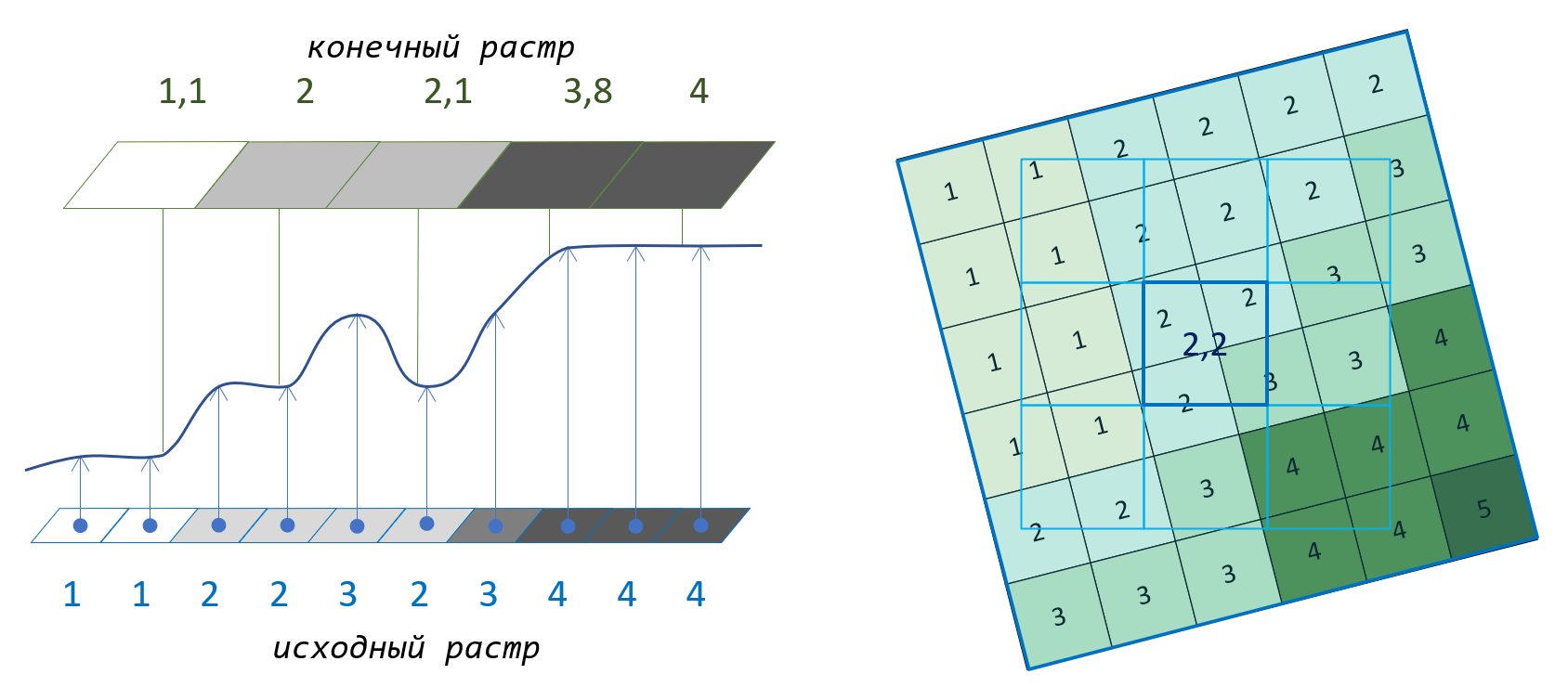

Масштабирование и трансформация растра требуют уплотнения или разряжения пикселей.

При этом создаётся новая матрица пикселей (растр), в которую записываются значения исходной матрицы по одному из следующих алгоритмов:

Ближайший сосед - самый быстрый алгоритм. Значение берется из ближайшего пикселя с известным значением.

Использует только те значения, которые встречаются в исходном растре.

Изображение не сглаживается, возможно появление артефактов в виде ступенек или ореолов.

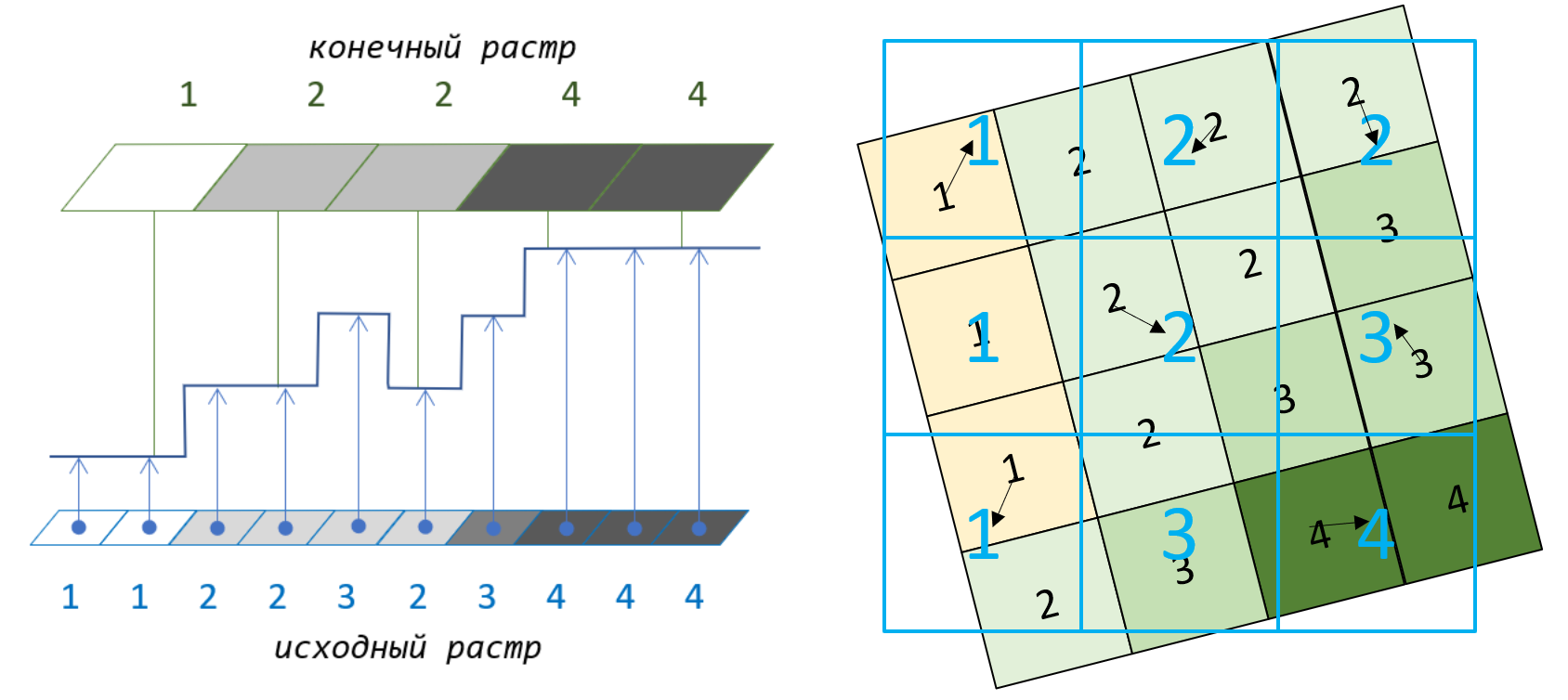

Линейная передискретизация - использует 4 (2х2) ближайших пикселя исходного растра и рассчитывает значение итоговой ячейки с помощью линейной функции интерполяции.

Итоговые значения могут отличаться от исходного набора.

Изображение слегка сглаживается.

Кубическая и кубическая с b-сплайном - использует 16 (4х4) ближайших пикселей исходного растра и рассчитывает значение итоговой ячейки с помощью кубической/сплайновой функции.

Итоговые значения могут отличаться от исходного набора.

Изображение сильно сглаживается.

Ланцоша - использует 36 (6х6) ближайших пикселей исходного растра и рассчитывает значение итоговой ячейки с помощью фильтра Ланцоша.

Итоговые значения могут отличаться от исходного набора.

Изображение слегка сглаживается при сохранении четкости на контрастных участках, возможно появление артефактов в виде ступенек или ореолов.

Как выбрать алогритм передискретизации?¶

Метод передискретизации имеет смысл выбирать в зависимости от типа растра:

Индексированный растр- подойдёт только ближайший сосед, иначе при трансформации получатся значения, не совпадающие ни с одним из индексов.Цветная карта/снимок(в каждом пикселе - значение цвета, например, в RGB) - можно использовать все алгоритмы, но лучше всего подходит линейныйОдноканальный растр(например, цифровая модель рельефа) - можно использовать любой алгоритм кроме ближайшего соседа, если нужно сохранить плавность переходов. Ближайший сосед можно выбрать, если критично важно сохранить исходные значения, и появляющаяся ступенчатость не принципиальна.Многоканальный растр(пиксели содержат числовые значения определённого спектра, например, инфракрасного) - лучше всего подходит линейная передескритизация, но можно использовать и другие способы.

12.18.3. Критерии качества привязки растра¶

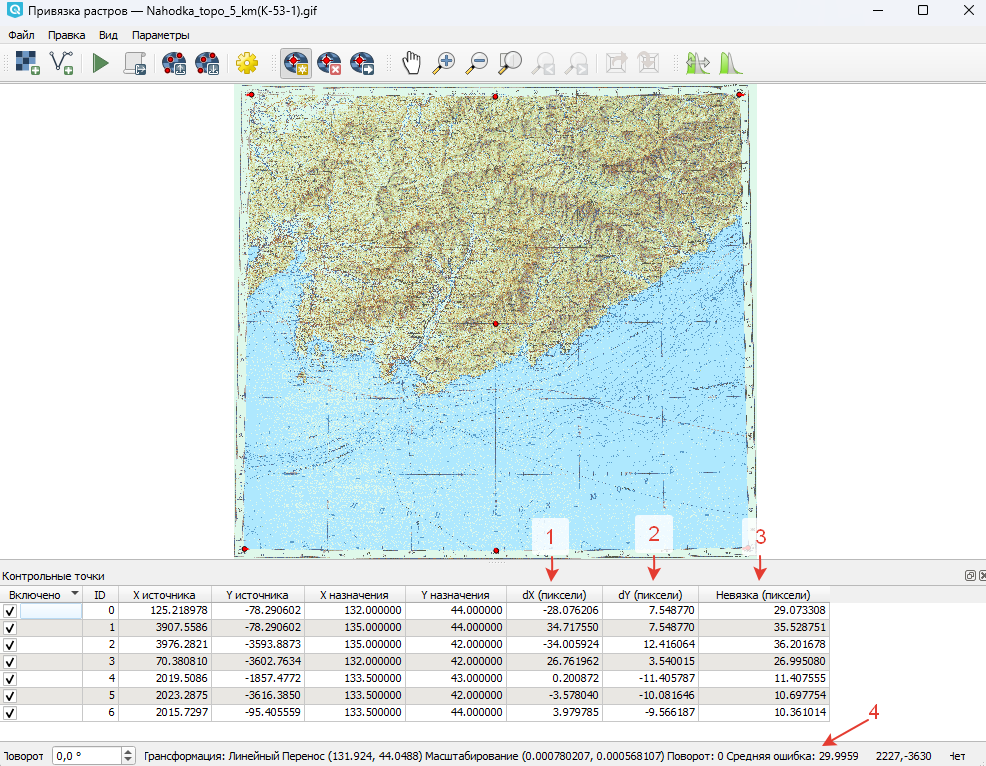

После расстановки определенного количества контрольных точек на карте (число зависит от типа трансформации), QGIS может рассчитать (см. Рис. 12.184.):

точность привязки каждой точки:

dX (пиксели) - смещение контрольной точки по оси X (1)

dY (пиксели) - смещение контрольной точки по оси Y (2)

Невязка - средняя величина смещения точки в пространстве (3)

среднюю ошибку при перепроецировании всех контрольных точек (4)

Рис. 12.184. Контрольные точки, для которых рассчитано смещение, невязка и средняя ошибка¶

Не существует жестко заданных критериев качества привязки растра. Допустимая точность (F доп) в первую очередь зависит от задач, для которых проводилась привязка. Но некоторые рекомендации можно всё же озвучить:

В идеале погрешность (средняя ошибка) должна быть менее 1 пикселя, но такие значения малодостижимы, особенно со сложными проекциями.

Если растр привязывается к существующему набору векторных данных, то точность определяется качеством самих данных.

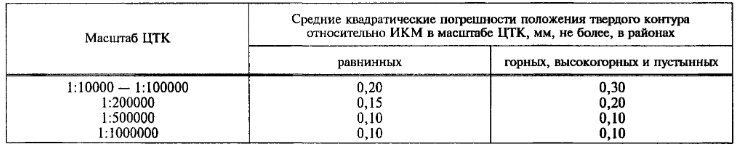

Если растр привязывается для оцифровки объектов с карты, то точность можно определить исходя из требований к качеству самой карты. Для топографических карт оно определяется стандартом ГОСТ Р 51605-2000:

Рис. 12.185. Пример требований к допустимым погрешностям положения твердого контура¶

Таким образом, если мы привязываем по координатам (или опорным точкам на углах зданий) топографическую карту на равнинную территорию масштабом 1: 100 000, то максимально допустимая погрешность должна высчитываться по формуле:

F доп = М * σ / 1000 = 100 000 * 0,2 (мм) / 1000 = 20 (м)

где М - масштаб карты, σ - средняя квадратическая погрешность.

Соответственно, если средняя ошибка привязанной карты превышает (F прив) допустимую (F доп), то растр привязан некачественно.

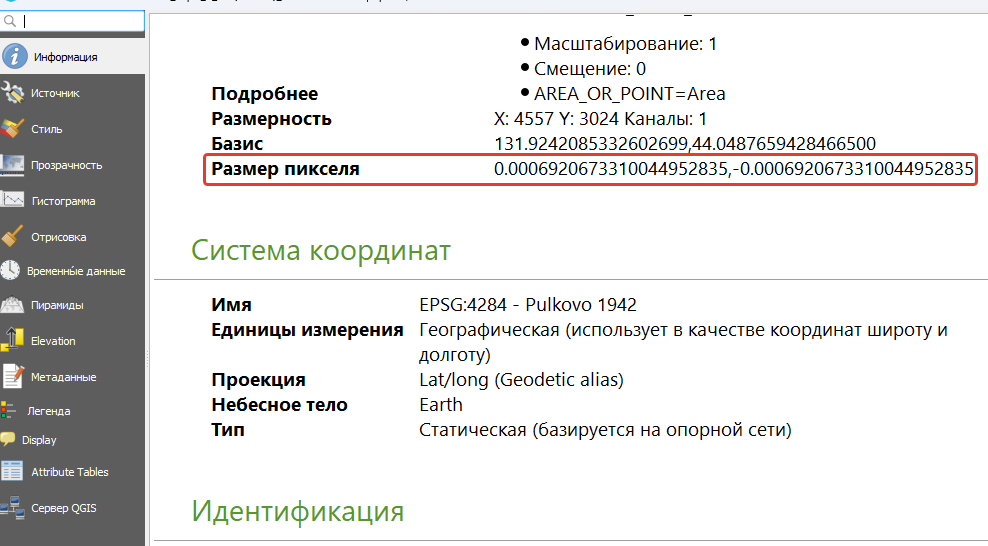

Значения погрешности привязки (F прив) в окне привязки выражаются в пикселях, поэтому для пересчета в линейный размер (например метры) необходимо умножить величину средней ошибки на размер пикселя, который после привязки можно узнать

в свойствах слоя растра;

Рис. 12.186. Размер пикселя в свойствах растрового слоя¶

Важно

Учтите, что в данном примере система координат растра - географическая, поэтому линейные размеры даны в градусах!

с помощью линейки.

Рис. 12.187. Измерение размера пикселя с помощью линейки¶

Т.е. если размер пикселя 63,6 м, а средняя ошибка около 30 пикс, то реальная ошибка привязки будет составлять:

F прив = 63,6 * 30 = 1 908 м.